Primera mitad del Siglo XX. El neoclasicismo, el atonalismo y la 2ª Escuela de Viena

| Sitio: | Análisis II |

| Curso: | Análisis II |

| Libro: | Primera mitad del Siglo XX. El neoclasicismo, el atonalismo y la 2ª Escuela de Viena |

| Imprimido por: | Invitado |

| Día: | lunes, 3 de noviembre de 2025, 15:57 |

1. Introducción

A comienzos del siglo XX, la música occidental vivió una de sus transformaciones más radicales desde el surgimiento del sistema tonal. Tras siglos de evolución dentro de los límites de la tonalidad, algunos compositores comenzaron a cuestionar sus fundamentos, buscando nuevas formas de expresión que reflejaran la complejidad del mundo moderno. Esta ruptura no fue un hecho aislado, sino que parte de un proceso más amplio que afectó a todas las artes, marcado por el espíritu de la vanguardia y el rechazo a las convenciones heredadas.

|

Composición VIII de V. Kandinsky (1923) [óleo sobre lienzo] |

La tonalidad, que había servido como base estructural y expresiva desde el Barroco, empezó a resultar insuficiente para expresar las tensiones emocionales, sociales y filosóficas del nuevo siglo. Surgió entonces un lenguaje musical basado en la disolución del centro tonal, conocido como atonalidad. Más adelante, este camino llevaría a la formulación de nuevas técnicas como el dodecafonismo o serialismo, que ofrecieron un nuevo orden compositivo en ausencia de una tónica.

1.1. Contexto histórico-artístico

A comienzos del siglo XX la sociedad vivió cambios políticos, sociales y científicos revolucionarios. El desarrollo industrial y tecnológico transformó la vida cotidiana, mientras nuevas ideas cuestionaban lo establecido. En 1900 Sigmund Freud publicó La interpretación de los sueños, poniendo las bases del psicoanálisis. Ese mismo periodo, en la física Albert Einstein revolucionó la ciencia con su teoría de la relatividad (publicada en 1905). Estos avances reflejaron un espíritu de innovación que alteró concepciones tradicionales.

En el plano político, entre los años 1890 y 1930 hubo un clima de gran convulsión. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) desestabilizó Europa y puso fin a varios imperios centenarios. Poco después, en 1917, la Revolución Rusa derrocó al zar y llevó al poder al partido bolchevique, creando la Unión Soviética.

El período de entreguerras (1918-1939) fue inestable: se sucedieron crisis económicas como el crack de 1929, y cambios políticos que prepararon el terreno para la Segunda Guerra Mundial.

En la sociedad crecieron los movimientos por los derechos civiles y la igualdad (por ejemplo, el sufragio femenino) y florecieron nuevas corrientes culturales que cuestionaban las viejas normas.

1.2. Contexto artístico

En las artes se vivió una auténtica vanguardia que rompió con las formas tradicionales. En música, el paso del Romanticismo tardío al expresionismo marcó el cambio de tono: a finales del siglo XIX se escuchaban obras emocionales y amplias (Mahler, Strauss), pero pronto surgió un estilo más subjetivo.

El expresionismo musical evitaba las “formas tradicionales de belleza” para transmitir sensaciones intensas. Según Adorno, buscaba eliminar convenciones armónicas y rítmicas para centrarse en el inconsciente y el “grito” interior. Estas obras expresionistas presentan muchas disonancias, contrastes bruscos de intensidad y melodías angulosas, reflejando el clima de angustia y búsqueda interna de la época.

Arnold Schoenberg (1874-1951) fue clave en esta evolución. Su primera obra Verklärte Nacht (1899) aún mantenía un pensamiento romántico, pero alrededor de 1908 comenzó a romper con la tonalidad tradicional, experimentando con la atonalidad. En 1909 compuso las Cinco piezas para orquesta y en 1912 Pierrot Lunaire, obras innovadoras sin centro tonal definido. Schoenberg desarrolló entonces la técnica del dodecafonismo (música de doce tonos). Esta técnica, que evitaba la repetición jerárquica de notas y eliminaba la «tónica», marcó un punto de inflexión en la música moderna.

Las ideas de Schoenberg influyeron en sus discípulos Alban Berg y Anton Webern. Juntos formaron la Segunda Escuela de Viena, uno de los principales focos vanguardistas musicales de la época. Schoenberg enseñó en Viena y más tarde en Berlín, y al instaurar el dodecafonismo en 1923 lo introdujo a sus alumnos, que adoptaron la técnica cada uno a su manera.

Su ruptura con la tonalidad sentó las bases del serialismo que dominaría la música de vanguardia posterior. Paralelamente, en otras artes se apreciaron procesos similares. En pintura surgieron movimientos como el cubismo (Picasso, Braque) y el expresionismo (Kandinsky, Munch), que rompieron con la representación realista y exploraron la abstracción y las emociones internas.

En literatura, autores como James Joyce (con Ulises, 1922) o Franz Kafka (Metamorfosis) innovaron las técnicas narrativas y se adentraron en la psicología y lo subjetivo.

|

Edificio Bauhaus en Dessau / Walter Gropius |

Un fenómeno fundamental en este contexto fue la creación de la Bauhaus, fundada por Walter Gropius en 1919 en Weimar. Esta escuela de arte y diseño rompió con la enseñanza académica tradicional y promovió una síntesis entre las artes visuales, la arquitectura y la artesanía. En ella participaron figuras clave como Paul Klee, Kandinsky y Oskar Schlemmer.

1.2. Línea temporal

|

Año |

Eventos Históricos |

Eventos artísticos |

Avances científicos |

|

1900 |

Nacimiento del psicoanálisis (Freud). |

Schöenberg estrena Verklärte Nacht. |

Max Planck formula la teoría cuántica. |

|

1903 |

Primer vuelo de los hermanos Wright. |

|

Marie y Pierre Curie reciben el Premio Nobel de Física. |

|

1905 |

|

|

Einstein publica la teoría de la relatividad especial. |

|

1909 |

Semana trágica de Barcelona. |

Cinco piezas para orquesta de Schöenberg.

Desarrollo del cubismo. |

|

|

1912 |

Hundimiento del Titanic. |

Pierrot Lunaire (Schoenberg) |

Max von Laue inventa la cristalografía de rayos X. |

|

1913 |

|

Estreno de ‘La Consagración de la Primavera’ de Stravinsky |

|

|

1914 |

Asesinato del Archiduque Franz Ferdinand.

Comienza la 1ª Guerra Mundial. |

|

|

|

1917 |

Revolución bolchevique. Fin del zarismo. |

Compositores centroeuropeos comienzan a emigrar. |

Inicio de la electrificación a gran escala. |

|

1918 |

Fin de la 1ª Guerra Mundial.

La Gripe Española.

Se instaura la República de Weimar. |

|

|

|

1919 |

Firma del Tratado de Versalles.

Fundación de la Sociedad de Naciones. |

Fundación de la escuela Bauhaus. |

|

|

1921 |

|

Schöenberg establece el dodecafonismo (Suite op. 25). |

|

|

1925 |

Consolidación del fascismo en Italia. |

Estreno de Wozzeck (Berg).

Primera exposición surrealista |

Desarrollo del cine sonoro. |

|

1929 |

Crack de Wall Street. La Gran Depresión. |

Cierre de centros artísticos. Tensión en las vanguardias. |

Inicio de la investigación en fisión nuclear. |

|

1933 |

Hitler toma el poder. Comienza la censura nazi. |

Schöenberg emigra a EE.UU. |

|

|

1936 |

Guerra Civil española. |

Exilio de compositores. Tensiones en Europa. |

|

|

1939 |

Invasión de Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. |

Fin de la etapa europea de la Segunda Escuela de Viena. |

Se descubre la fisión nuclear. |

2. Ruptura con la tonalidad

A lo largo del siglo XIX, el sistema tonal fue llevado a su máxima expansión. Compositores como Wagner, Mahler o Strauss exploraron todas sus posibilidades expresivas, llegando a tensar sus límites hasta casi desdibujarlos. A comienzos del siglo XX, algunos músicos comenzaron a considerar que la tonalidad ya no podía ofrecer nuevos caminos creativos.

Esta ruptura no fue una decisión aislada ni repentina. Fue el resultado de un proceso histórico y estético que reflejaba la inestabilidad del mundo moderno: una sociedad en transformación, marcada por crisis políticas, guerras y profundas inquietudes existenciales. Así, la música se convirtió también en un espacio de experimentación y libertad, donde se buscaba expresar emociones complejas, a veces extremas, que el sistema tonal ya no podía contener.

2.1. Politonalidad

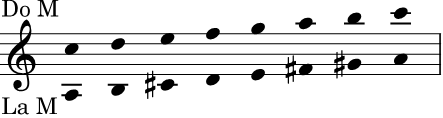

|

Ejemplo escalas politonales |

La escritura politonal es un procedimiento en el que se combinan dos o más tonalidades simultáneamente. Si sólo se tocan dos tonalidades, se puede utilizar el término específico bitonalidad, pero la politonalidad ha llegado a implicar generalmente el uso de más de un plano tonal al mismo tiempo. Las escalas que forman los diferentes centros tonales pueden ser interválicamente idénticas o contrastantes, tradicionales o sintéticas.

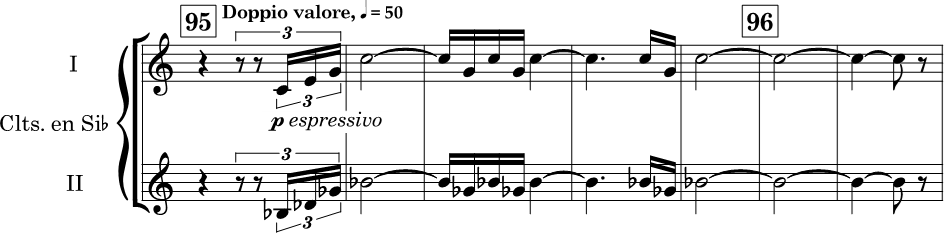

|

I. Stravinsky. Petrushka. Tableau II |

Este procedimiento lo podemos encontrar de manera recurrente en la obra de Igor Stravinsky. El ballet Petrushka presenta este recurso en momentos puntuales, como es el caso del comienzo del Tableau II. Los clarinetes en Sib plantean una figura en homofonía, el clarinete I se encuentra en DoM y el clarinete II a distancia de tritono, en SolbM. Este ejemplo se presenta con sonidos reales.

2.2. Atonalidad

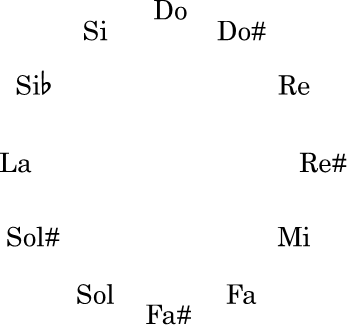

Tras producirse el alejamiento de la mayoría de los compositores de la tonalidad mayor-menor y del principio de la formación de acordes mediante superposición de terceras, Schoenberg y Hauer desarrollaron, independientemente uno del otro, técnicas dodecafónicas distintas; Hindemith formuló en su «Unterweisung» (Aleccionamiento) las leyes de su nueva armonía, y Messiaen dispuso un nuevo orden modal. La música que todavía no se ha plegado a estos nuevos ordenamientos y que por otra parte no se ajusta ya tampoco a la armonía clásica, recibe el nombre de atonal y fue sospechosa entonces de arbitraria y desordenada. Hoy se brinda, en cambio, a nuestra retrospectiva una sorprendente homogeneidad y consecuencia en la formación de acordes de la música hacia 1915.

Podemos extraer las siguientes características de la música atonal:

· Se elimina el centro tonal (el acorde de tónica) y las relaciones jerárquicas entre éste y el resto de los acordes.

· Las 12 notas musicales utilizadas en la música clásica occidental son independientes unas de otras y no poseen una jerarquía específica.

· No hay escalas musicales definidas.

· Tiende a ser disonante.

· Sensación sonora de tensión, aspereza, motivada por la ausencia de puntos de apoyo armónico (acordes de tónica y dominante) en los finales de las frases musicales y utilización de acordes disonantes..

· Empleo sofisticado del contrapunto.

· Utilización de elementos y técnicas experimentales.

La atonalidad va a producir desde el punto de vista estructural formas “miniaturas”. La tonalidad tenía un gran poder estructurador implícito. Al prescindir de ella quedaba la asignatura pendiente de la búsqueda de la cohesión formal, y entre las posibles soluciones a este problema, los compositores proponen el recurso de hacer grandes obras con la reunión de pequeñas piezas, o la utilización de un texto con el fin de que éste ayude a la construcción formal.

En la Atonalidad no tendrán sentido las repeticiones, las reexposiciones y todos los signos de simetría que conducen a la identificación, ya que la destrucción de la tonalidad lleva consigo la desaparición de todos los elementos que dependen de ella, por lo que se va a dar el principio de Variación permanente.

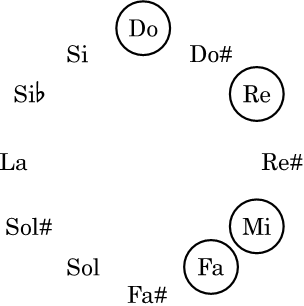

2.2.1. Conjunto de sonidos (Pitch class-set)

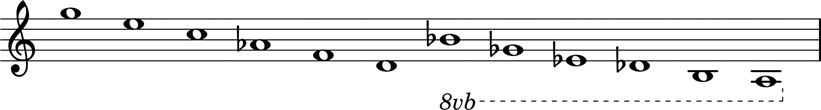

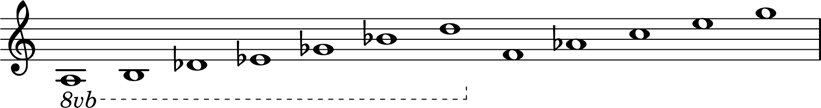

Los compositores atonales suelen comenzar con un conjunto muy organizado de sonidos (también llamado Pitch class-set) y luego despliegan los conjuntos en una amplia variedad de organizaciones.

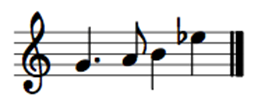

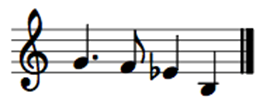

De esta manera, vamos a seleccionar los sonidos sin tener en

cuenta su registro para detectar motivos, acordes y fragmentos en la misma

categoría. Para organizar estos conjuntos vamos a emplear un círculo similar a

un reloj, en el que cada hora representa un sonido sumando los 12 sonidos,

y marcar todas las alturas involucradas en el fragmento. Por ejemplo, aquí hay una escala de Do mayor:

Esto hará que sea fácil encontrar los patrones de intervalos en un conjunto de sonidos, sin importar cómo se distribuyan en los diversos registros e instrumentos de la partitura.

2.2.2. Operaciones comunes

Transposición

La transposición de sonidos involucra mover todos los sonidos de un conjunto en un intervalo concreto, ya sea ascendente o descendente.

La transposición de un conjunto hace la misma operación. Aunque, por el carácter cíclico de los conjuntos, la transposición de un conjunto también se puede entender como una rotación del círculo expuesto en el punto anterior.

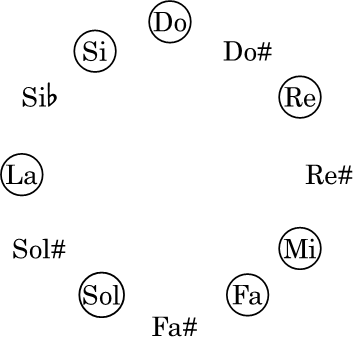

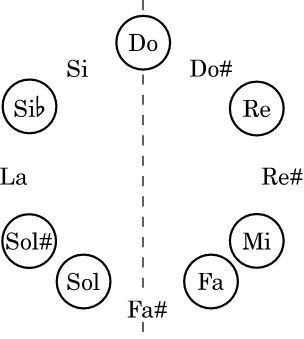

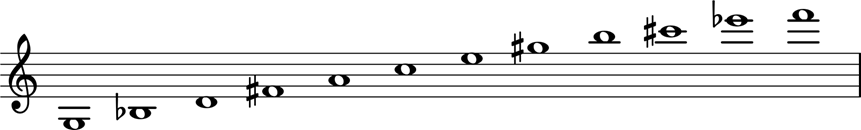

Inversión

La inversión melódica ocurre cuando todos los intervalos melódicos ascendentes en una melodía son reemplazados por intervalos descendentes del mismo tamaño, y todos los descendentes son reemplazados por ascendentes del mismo tamaño. Las siguientes melodías son inversiones entre sí.

|

|

La inversión de un conjunto se produce cuando todas los sonidos de un conjunto se invierten alrededor de un eje (la conexión de dos sonidos).

Cuando el conjunto de arriba se invierte en el eje Do/Fa#, se convierte en el siguiente conjunto:

2.3. La Segunda Escuela de Viena

2.3.1. El dodecafonismo

El dodecafonismo, o serialismo, es una técnica de composición que surgió en la primera mitad del siglo XX. Fue desarrollado principalmente por el compositor austríaco Arnold Schoenberg. La idea principal detrás de esta técnica es la organización de las doce notas de la escala cromática en una serie o serie dodecafónica, que luego se utiliza como base para la composición. Esta técnica rompe con la tradición tonal que había dominado la música occidental desde el siglo XVII.

La idea era que la música tonal diera el máximo protagonismo a un sonido: la tónica. Pero estos nuevos compositores buscaron “una democracia de sonidos” en la que todos los sonidos fueran iguales, sin que ninguno fuera jerárquicamente más importante que los demás.

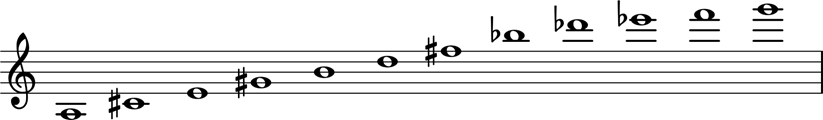

Para construir una serie de doce sonidos, se elabora una lista de los doce sonidos, usando cada uno exactamente una vez y nunca repitiendo ninguno. A continuación podemos ver la serie original del Concierto para violín de Berg.

|

Serie original |

Esta serie es solo una lista de alturas; pudiendo aparecer en cualquier registro, de manera melódica y/o armónica o dividida en distintos instrumentos de un ensemble.

El ejemplo anterior muestra el concepto de equivalencia de octavas. La equivalencia de octava establece que no es necesario tocar una nota en una octava determinada.

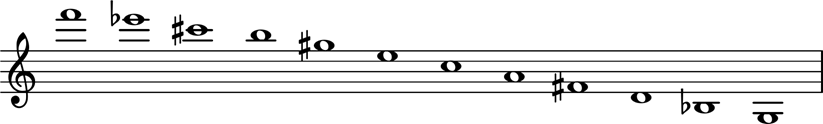

2.3.2. Variaciones de una serie dodecafónica

A partir de esa forma original de la serie, hay cuatro transformaciones cardinales que se usan para cambiar la serie original en otra cosa.

Transposición: En primer lugar, podemos transponerlo para comenzar en cualquier otra altura.

|

Serie transportada una 2ª M ascendente |

Retrogradación: También podemos retrogradarlo, lo que significa que lo escribimos al revés.

|

Serie retrogradada |

Inversión: Podemos invertirlo, lo que significa que usamos los intervalos de la forma original de la serie, pero vamos en la dirección opuesta:

|

Serie invertida |

Inversión retrogradada: También podemos invertirlos y retrogradarlos, que es una combinación de las dos transformaciones anteriores. La siguiente serie es simplemente la forma de la serie invertida retrógrada.

|

Serie invertida retrogradada |

Por último, podemos combinar cualquiera de estas transformaciones, dando lugar a 48 posibles series.

2.3.3. Matriz de doce tonos

Los compositores y teóricos a menudo usan una herramienta llamada matriz de doce tonos para determinar todas las posibles variaciones de una serie. Esto forma una matriz de 48 posibles variaciones de en una cuadrícula de 12 por 12.

|

|

I0↓ |

I1↓ |

I6↓ |

I7↓ |

I5↓ |

I2↓ |

I4↓ |

I3↓ |

I10↓ |

I9↓ |

I11↓ |

I8↓ |

|

|

P0→ |

Do |

Re♭ |

Sol♭ |

Sol |

Fa |

Re |

Mi |

Mi♭ |

Si♭ |

La |

Si |

Sol♯ |

←R0 |

|

P11→ |

Si |

Do |

Fa |

Sol♭ |

Mi |

Re♭ |

Mi♭ |

Re |

La |

La♭ |

Si♭ |

Sol |

←R11 |

|

P6→ |

Sol♭ |

Sol |

Do |

Re♭ |

Si |

La♭ |

Si♭ |

La |

Mi |

Mi♭ |

Fa |

Re |

←R6 |

|

P5→ |

Fa |

Sol♭ |

Si |

Do |

Si♭ |

Sol |

La |

La♭ |

Mi♭ |

Re |

Mi |

Do♯ |

←R5 |

|

P7→ |

Sol |

La♭ |

Re♭ |

Re |

Do |

La |

Si |

Si♭ |

Fa |

Mi |

Sol♭ |

Mi♭ |

←R7 |

|

P10→ |

Si♭ |

Si |

Mi |

Fa |

Mi♭ |

Do |

Re |

Re♭ |

La♭ |

Sol |

La |

Fa♯ |

←R10 |

|

P8→ |

La♭ |

La |

Re |

Mi♭ |

Re♭ |

Si♭ |

Do |

Si |

Fa♯ |

Fa |

Sol |

Mi |

←R8 |

|

P9→ |

La |

Si♭ |

Mi♭ |

Mi |

Re |

Si |

Do♯ |

Do |

Sol |

Sol♭ |

La♭ |

Fa |

←R9 |

|

P2→ |

Re |

Mi♭ |

La♭ |

La |

Sol |

Mi |

Fa♯ |

Fa |

Do |

Si |

Re♭ |

Si♭ |

←R2 |

|

P3→ |

Mi♭ |

Mi |

La |

Si♭ |

La♭ |

Fa |

Sol |

Sol♭ |

Re♭ |

Do |

Re |

Si |

←R3 |

|

P1→ |

Re♭ |

Re |

Sol |

La♭ |

Sol♭ |

Mi♭ |

Fa |

Mi |

Si |

Si♭ |

Do |

La |

←R1 |

|

P4→ |

Mi |

Fa |

Si♭ |

Si |

La |

Sol♭ |

La♭ |

Sol |

Re |

Re♭ |

Mi♭ |

Do |

←R4 |

|

|

↑Ri0 |

↑Ri1 |

↑Ri6 |

↑Ri7 |

↑Ri5 |

↑Ri2 |

↑Ri4 |

↑Ri3 |

↑Ri10 |

↑Ri9 |

↑Ri11 |

↑Ri8 |

|

Para construir una matriz, escribe la serie original (P) de izquierda a derecha en la fila superior, luego escribe la forma invertida (I) de arriba a abajo en la columna de la izquierda. A partir de ahí, puedes escribir las transposiciones de la forma original, dadas las notas iniciales en la columna de la izquierda. Uno continuaría con cada transposición de la forma original hasta que la matriz esté completa.

|

|

I0↓ |

I1↓ |

I6↓ |

I7↓ |

I5↓ |

I2↓ |

I4↓ |

I3↓ |

I10↓ |

I9↓ |

I11↓ |

I8↓ |

|

|

P0→ |

Do |

Re♭ |

Sol♭ |

Sol |

Fa |

Re |

Mi |

Mi♭ |

Si♭ |

La |

Si |

Sol♯ |

←R0 |

|

P11→ |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R11 |

|

P6→ |

Sol♭ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R6 |

|

P5→ |

Fa |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R5 |

|

P7→ |

Sol |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R7 |

|

P10→ |

Si♭ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R10 |

|

P8→ |

La♭ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R8 |

|

P9→ |

La |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R9 |

|

P2→ |

Re |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R2 |

|

P3→ |

Mi♭ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R3 |

|

P1→ |

Re♭ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R1 |

|

P4→ |

Mi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

←R4 |

|

|

↑Ri0 |

↑Ri1 |

↑Ri6 |

↑Ri7 |

↑Ri5 |

↑Ri2 |

↑Ri4 |

↑Ri3 |

↑Ri10 |

↑Ri9 |

↑Ri11 |

↑Ri8 |

|