La Forma Sonata

| Sitio: | Análisis II |

| Curso: | Análisis II |

| Libro: | La Forma Sonata |

| Imprimido por: | Invitado |

| Día: | viernes, 12 de diciembre de 2025, 10:21 |

1. ¿Qué es una Sonata?

La palabra sonata es un término que encierra una notable ambigüedad, ya que a lo largo de la historia de la música ha cambiado de significado y ha abarcado distintas prácticas musicales. Etimológicamente proviene del italiano “sonare”, que significa “sonar” o “hacer sonar”. Desde sus primeras acepciones, el término sonata se usaba para referirse a cualquier pieza que debía ser “sonada”, es decir, interpretada por instrumentos, en contraste con la cantata, que era “cantada”.

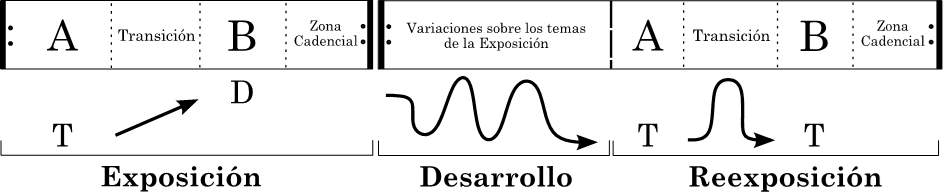

Con el tiempo, sin embargo, el concepto de sonata fue evolucionando y comenzó a designar no solo a una pieza instrumental en un sentido amplio, sino también a una forma musical con características específicas. Así, cuando hablamos de una sonata en el contexto clásico, puede referirse tanto a una composición completa (generalmente en varios movimientos) como a una estructura interna particular, conocida como la forma sonata, que suele emplearse en el primer movimiento de la obra. Esta estructura tiene las siguientes secciones principales: exposición, desarrollo y reexposición, lo cual otorga a la pieza una narrativa formal y dramática que ha sido fundamental en el desarrollo de la música occidental.

La ambigüedad, entonces, radica en que el término sonata no solo se emplea para describir una pieza completa, que suele incluir varios movimientos contrastantes (como rápido-lento-rápido), sino también para referirse a la manera en que esos movimientos, especialmente el primero, están estructurados internamente. Esta dualidad entre sonata como obra completa y forma sonata como arquitectura interna ha hecho que el término posea una gran versatilidad y, al mismo tiempo, que sus significados varíen según el contexto histórico y estilístico. En definitiva, la sonata es un término que no solo ha evolucionado, sino que también ha reflejado cambios en la concepción de la música instrumental, pasando de una simple distinción entre lo sonado y lo cantado a una estructura que define la narrativa y el equilibrio formal en la música clásica.

2. Orígenes

La forma sonata tiene sus orígenes en la evolución de las estructuras musicales barrocas, especialmente en la sonata da chiesa y la sonata da camera, que presentaban secuencias de movimientos contrastantes, destinados en algunos casos a acompañar servicios religiosos o actos de cámara. Estas primeras sonatas solían componerse de varios movimientos independientes y contrastantes, aunque sin una estructura interna unificada como la que más adelante caracterizaría la forma sonata en el periodo clásico.

|

Nature morte au violon. Oudry, Jean-Baptiste (1686-1755) [óleo sobre lienzo] |

Otro antecedente clave en la formación de la sonata clásica es la forma binaria, ampliamente utilizada en la suite barroca. Esta estructura estaba dividida en dos grandes secciones: una primera sección que modula de la tonalidad principal a una tonalidad vecina, frecuentemente la dominante, y una segunda sección que regresa a la tónica. Esta forma binaria fue fundamental en la creación de un esquema armónico y formal que permitió la aparición de un nuevo lenguaje basado en contrastes temáticos y en relaciones tonales, características que, más adelante, pasarían a ser esenciales en la forma sonata.

Durante el periodo de transición hacia el Clasicismo, hubo una tendencia creciente a unificar los movimientos de las obras musicales en una estructura más compleja y cohesiva. Esta evolución marcó una ruptura con las prácticas del Barroco, donde los movimientos individuales tendían a mantener su autonomía temática y estilística.

En el Clasicismo, los compositores comenzaron a explorar cómo los temas contrastantes podían integrarse dentro de una narrativa musical continua, creando una interacción orgánica entre las distintas secciones de una obra. Este enfoque permitió desarrollar ideas musicales que no solo se diferenciaban entre sí, sino que también se relacionaban de manera lógica, reforzando la unidad de la composición.

3. La Sonata Clásica

Durante el periodo clásico la sonata adquiere un papel destacado, marcando una evolución respecto al género barroco. Uno de los cambios más importantes es la reducción de los movimientos a tres: rápido, lento, rápido. El movimiento lento inicial de la sonata barroca desaparece, aunque en algunas obras de Beethoven reaparece como una introducción lenta que precede al movimiento rápido principal.

Por otro lado, el cambio de estilo se refleja en la estructura y el tratamiento de los materiales musicales. Se establece una jerarquía clara en el plano vertical entre melodía y acompañamiento. Los diferentes temas también se organizan jerárquicamente, lo que influye directamente en la estructura de la obra. La forma binaria barroca es reemplazada por una forma ternaria, el fraseo asimétrico deja paso al fraseo simétrico, y el enfoque estático del material musical evoluciona hacia un desarrollo motívico más dinámico.

4. La Forma Sonata

El carácter dinámico de la sonata clásica se expresa principalmente en su primer movimiento, construido bajo un esquema conocido como forma sonata. Esta estructura se convierte en el mayor representante del estilo clásico y se utiliza no solo en la sonata si no también en otros géneros como la sinfonía y el concierto. Además, su influencia se extiende al resto de los movimientos de estas obras: los finales pueden adoptar la forma sonata, aunque con un carácter más ligero; en ocasiones, el segundo movimiento lento se construye en forma sonata, aunque generalmente sin desarrollo, acercándose a la forma lied. También aparecen formas mixtas, como el rondó y el minueto, que muestran elementos derivados de la forma sonata.

La forma sonata se caracteriza por dividirse en tres secciones principales: exposición, desarrollo y reexposición. Estas partes son fácilmente identificables, ya que al final de la exposición suele aparecer un signo de repetición, una tradición heredada del barroco. La exposición, a su vez, se divide en dos bloques: el primer bloque presenta el tema principal en la tonalidad original, que modula hacia la dominante y termina con una pausa clara; el segundo bloque introduce un nuevo tema, generalmente en la tonalidad de la dominante o en el relativo mayor si la obra está en modo menor.

El desarrollo es la sección más inestable y se caracteriza por la modulación a diversas tonalidades cercanas o relativas, explorando y transformando el material temático. Esta sección concluye preparando la tonalidad original mediante un regreso a la dominante, marcando la transición hacia la reexposición.

En la reexposición los temas de la exposición vuelven a escucharse pero sin modulaciones; todo permanece en la tonalidad original, asegurando un cierre estable.

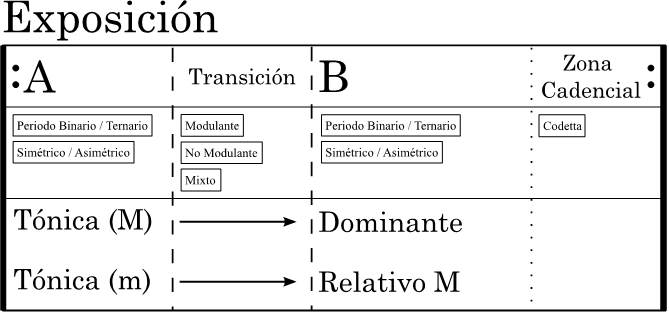

4.1. La Exposición

La exposición de una Forma Sonata presenta el material melódico-motívico que se utiliza a lo largo de todo el movimiento y articula el movimiento de la tónica a la dominante de varias maneras, logrando que adquiera el carácter opuesto. El carácter esencial de esa oposición podría definirse como una disonancia a gran escala: el material ejecutado fuera de la tónica es disonante con respecto del centro de estabilidad, es decir, la tónica.

La exposición contiene tres secciones temáticas principales: el tema principal (A), la transición y el tema subordinado (B).

4.1.1. El tema principal (A)

El tema principal presenta el principal material melódico-motívico de la forma sonata en un contexto tonal y de estructura de frase estable.

El tema está relativamente cohesionado en su organización formal y a menudo se estructura como un tipo de tema convencional, como los tratados en la UD2 de este libro (frase, periodo binario, ternario, temas compuestos, etc.). La forma de periodo binario es particularmente adecuada para abrir una exposición de sonata. Las formas ternarias son relativamente infrecuentes. A su vez podemos encontrar que la estructura de los grupos temáticos puede ser tanto simétrica como asimétrica.

El tema principal confirma la tonalidad inicial mediante algún tipo de cierre cadencial, normalmente un CP, a veces una Semicadencia (SC en adelante) (especialmente en movimientos en modo menor), o más raramente una Cadencia Imperfecta (CI en adelante). Una exposición contiene ocasionalmente dos temas principales distintos, cada uno de los cuales termina con un CP, para formar un grupo temático.

4.1.2. La Transición o Puente

La segunda sección temática de una exposición en forma de sonata es la transición.

El término puente aparece a veces aquí porque esta sección conduce del tema principal el tema subordinado (B). La transición es, por tanto, una sección temática intermedia dentro de la exposición.

La transición de una exposición de sonata cumple tres funciones principales:

- Desestabilizar la tonalidad inicial, para que la tonalidad subordinada pueda emerger como una tonalidad en competencia dentro de la exposición.

- Aligerar la organización formal, una forma de desestabilización frase-estructural

- Liquidar el material motívico característico (especialmente hacia el final de la transición), con el fin de «despejar el escenario» para la entrada del tema subordinado.

El objetivo armónico de una transición es la armonía de dominante, la mayoría de las veces de la tonalidad subordinada, pero ocasionalmente de la tonalidad de origen. Esta dominante suele articularse mediante una semicadencia.

Las transiciones pueden clasificarse en tres categorías básicas en función de su organización tonal.

- Transición modulante. La mayoría de las transiciones desestabilizan la tonalidad inicial modulando realmente a la tonalidad subordinada (terminando allí con armonía dominante).

- Transición no modulante. Una minoría significativa de transiciones permanece en la tonalidad inicial. La desestabilización de la tonalidad se produce al final de la transición que termina con armonía de dominante. Desde un punto de vista de la tonalidad original la transición terminaría con una SC. El tema B comienza entonces con una modulación directa a la nueva tonalidad.

- Transición Mixta. En esta categoría, una primera parte no modulante va seguida de una segunda parte modulante. La segunda parte comienza en la tonalidad de origen, aunque no necesariamente con armonía tónica, y a menudo alude al material de apertura del tema principal.

Una transición suele abrirse empleando una de estas estrategias compositivas:

● Nuevo material melódico-motívico, apoyado por la armonía de tónica de la tonalidad inicial.

● Material extraído del principio del tema principal, también apoyado por la tónica de la tonalidad inicial.

● Una falsa sección de cierre, una serie de codettas del tema principal que se entienden como el verdadero comienzo de la transición.

● Un cambio inmediato a una región no tónica (normalmente VI).

La mayoría de las transiciones concluyen con una suspensión sobre la dominante, que generalmente presenta una liquidación de motivos y texturas con el fin de preparar el camino para la aparición de material del tema subordinado.

4.1.3. El Tema Subordinado (B)

La tercera sección temática que compone una exposición en forma sonata es el tema subordinado. Esta sección temática conclusiva a gran escala dentro de la exposición se caracteriza principalmente por su contraste con el tema principal, una organización formal más laxa y un final requerido con una Cadencia Perfecta (CP en adelante) en la tonalidad subordinada.

El tema subordinado de una exposición de sonata cumple tres funciones principales:

- Contrastar con el tema principal, con el fin de apoyar temáticamente el contraste tonal de las tonalidades de inicio y subordinadas.

- Aligerar la organización formal, especialmente a través de extensiones y expansiones, dar peso retórico y dramático a la tonalidad subordinada.

- Confirmar la tonalidad subordinada con una cadencia perfecta.

El material melódico de apertura de muchos, pero de ninguna manera todos, los temas subordinados son de naturaleza melodiosa y lírica y, a menudo, se establece en una dinámica de piano. Pero a diferencia del tema principal, los temas subordinados muestran diversas ideas motívicas, y hacia el final de la exposición tienden especialmente a volverse altamente enérgicos, dramáticamente cargados y dinámicamente agresivos a medida que la música se acerca a la CP de confirmación.

La organización fraseológica de la mayoría de los temas subordinados es en periodos; Así, encontramos regularmente funciones de presentación, continuación y cadencial.

Una exposición relativamente corta puede traer un solo tema subordinado. La mayoría de las exposiciones, especialmente las que se utilizan en los primeros o últimos movimientos de una Forma Sonata, contienen múltiples temas subordinados. Se forma así un grupo temático en el que cada tema independiente debe cerrarse con una CP.

La CP final en la tonalidad subordinada suele ir seguida de una sección de zona cadencial, también llamada codetta. La zona cadencial en sí puede ser seguida por una breve retransición, que ayuda a efectuar un regreso suave a la tonalidad de inicio para la repetición de la exposición.

4.2. El Desarrollo

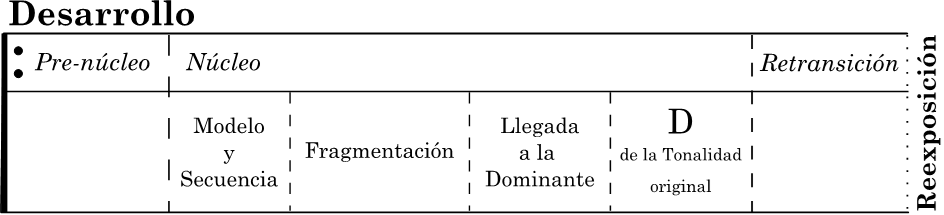

La segunda sección principal de la forma sonata es el Desarrollo. Esta parte central, que se encuentra entre la exposición y la reexposición, tiene como objetivo generar el mayor grado de inestabilidad tonal y estructural dentro del movimiento. Esta inestabilidad es clave, ya que prepara y justifica la necesidad de recuperar la estabilidad en la reexposición.

A diferencia de la exposición, cuya estructura suele ser predecible para el oyente (ya que incluye el tema principal, la transición y el tema secundario), el desarrollo es mucho menos convencional en su organización formal. Esto significa que el oyente rara vez puede anticipar cómo estará estructurado el desarrollo o qué materiales musicales específicos se utilizarán en esta sección.

4.2.1. Organización Tonal

Un aspecto relativamente predecible del desarrollo es su organización tonal. Normalmente, comienza en la tonalidad del tema subordinado presentada en la exposición y, a partir de ahí, explora tonalidades cercanas a menudo en modo menor vinculadas a la tonalidad principal. Finalmente, el desarrollo regresa a la tonalidad original, concluyendo con una armonía en la dominante, preparando así la llegada de la reexposición.

4.2.2. Organización Formal

El proceso estructural más comúnmente asociado con la sección de desarrollo es la técnica de pre-núcleo/núcleo. Este enfoque consiste en dividir el desarrollo en dos partes principales: una sección inicial que prepara y construye anticipación (pre-núcleo), seguida por una sección central más intensa y activa (núcleo), donde se da el mayor grado de transformación y movimiento tonal. Esta técnica permite un desarrollo progresivo de la tensión y el dinamismo en la obra.

Pre-núcleo

El pre-núcleo es un pasaje con una organización tonal y estructural variable que aparece al comienzo del desarrollo y se extiende hasta el inicio del núcleo. Esta sección puede incluir una o dos unidades temáticas, aunque estas a menudo se presentan de manera incompleta, es decir, sin contener todos los elementos habituales, como una sección conclusiva.

El contenido melódico-motívico al inicio del pre-núcleo generalmente proviene de tres posibles fuentes:

● La idea básica del tema principal.

● Codettas de la sección de cierre de la exposición.

● Material nuevo que no se encontraba en la exposición.

Por otro lado, las ideas melódicas provenientes de la transición o del grupo del tema secundario rara vez se reintroducen en el pre-núcleo, especialmente al inicio de esta sección. Esto contribuye a generar una sensación de contraste y novedad dentro del desarrollo.

Núcleo

El núcleo se compone de los siguientes elementos, presentados en este orden:

● Establecimiento de un modelo a gran escala, que generalmente dura de cuatro a ocho compases.

● Repetición secuencial del modelo completo, una o más veces.

● Fragmentación en unidades más pequeñas, donde los fragmentos pueden ser utilizados como un modelo para nuevas repeticiones secuenciales o cumplir una función general de continuación.

● Semicadencia o llegada a la dominante, que puede darse en una tonalidad del desarrollo o en la tonalidad principal.

● Llegada a la dominante, donde se prolonga la armonía dominante para preparar el retorno a la tonalidad principal.

El núcleo se caracteriza por proyectar una sensación emocional de inestabilidad, inquietud y conflicto dramático. Usualmente, el nivel dinámico es fuerte y el carácter general a menudo refleja el estilo del Sturm und Drang, con un enfoque en la intensidad y la expresividad emocional.

La Retransición

Si una sección de desarrollo incluye un núcleo que termina en una tonalidad del desarrollo, es decir, no concluye en la tonalidad original, puede añadirse una retransición para devolver la música a la tonalidad principal al inicio de la reexposición.

La retransición suele consistir en una frase completa o incluso en una unidad temática completa. En ella, puede emplearse la técnica de modelo-secuencia para efectuar la modulación, pero el modelo será pequeño (usualmente no mayor a un compás) para evitar que parezca otro núcleo.

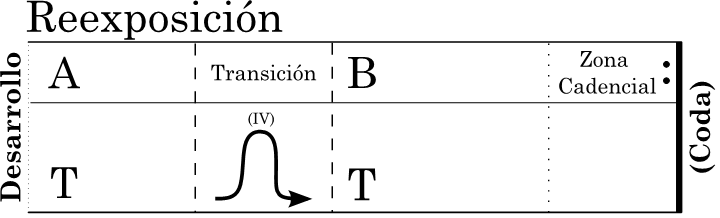

4.3. La Reexposición

La tercera sección de la forma sonata se llama reexposición. Es la parte final de la estructura, a menos que se añada una coda, que es opcional. La función principal de la reexposición es resolver los procesos tonales y melódicos que quedaron incompletos en las secciones anteriores. Además, aporta simetría y equilibrio a toda la forma al repetir el material melódico-motívico presentado en la exposición.

Como regla general, la reexposición presenta de nuevo, y en el mismo orden, las tres unidades temáticas principales de la exposición. Por eso, se habla tradicionalmente del tema principal, la transición y el tema subordinado en la reexposición. Sin embargo, aunque los nombres de estas secciones sean los mismos, como veremos más adelante, en la reexposición su estructura formal es ligeramente diferente a la que tenían en la exposición.

4.3.1. Metodología del análisis: comparación

Dado que la reexposición se basa en gran medida en la exposición, el enfoque más adecuado para analizarla es mediante la comparación. En resumen, se recomienda comenzar el análisis de una reexposición comparándola compás por compás con la exposición e identificando los cambios que introduce en relación con esta sección anterior.

Al realizar esta comparación, es útil identificar dos tipos básicos de cambios que pueden ocurrir: cambios estructurales y cambios ornamentales.

Los cambios estructurales afectan la organización armónico-tonal, el material melódico-motívico, la estructura de los grupos y las funciones formales. Estos cambios se deben principalmente a las diferencias fundamentales en la función de la reexposición en comparación con la exposición.

Los cambios ornamentales incluyen variaciones en la dinámica, la instrumentación, el registro, la textura, las figuras de acompañamiento, los adornos melódicos y similares. Estos cambios responden a preocupaciones estéticas generales para aportar variedad y a los valores expresivos específicos que el compositor desea transmitir en el movimiento.

4.3.2. Organización Tonal

A diferencia de la exposición, la reexposición generalmente se mantiene en la tonalidad principal. Es muy raro que otra tonalidad reciba una cadencia conclusiva dentro de la reexposición.

Para evitar la monotonía, la reexposición a menudo explora las regiones tonales cercanas a la tonalidad principal que se encuentran en el lado de los bemoles, es decir, aquellas tonalidades relacionadas que tienen alteraciones bemoles en su armadura.

En contraste, el tema subordinado (o grupo temático subordinado) se mantiene completamente en la tonalidad principal y, por lo general, conserva la misma armonía básica que en la exposición.

4.3.3. Cambios Estructurales

Esta sección analiza los principales cambios estructurales que suelen observarse en las tres secciones principales de la reexposición: el tema principal, la transición y el tema subordinado (incluida la zona cadencial).

El tema principal de la reexposición, como mínimo, reintroduce la idea básica del tema principal presentado en la exposición. Generalmente, el tema principal mantiene la misma estructura básica en la reexposición que en la exposición. Sin embargo, en algunas ocasiones, puede experimentar uno o más cambios estructurales:

● Eliminación de repeticiones temáticas, como una frase de continuación repetida o una sección A'.

● Inclusión de un nuevo pasaje que utiliza la técnica de modelo-secuencia, conocida como “desarrollo secundario”.

● Énfasis en tonalidades del lado bemol para evitar la monotonía armónica y tonal.

● Supresión de la cadencia final en la tonalidad principal, dado que esta se confirmará más adelante en el tema subordinado.

La Transición

La transición es la parte de la reexposición donde es más probable encontrar cambios estructurales. En todos los casos, una transición modulante en la exposición debe ajustarse en la reexposición para permanecer en la tonalidad principal, finalizando con una armonía de dominante que permita la entrada del tema subordinado en la tónica de esa tonalidad.

El ajuste más común consiste en un breve desplazamiento hacia la región de la subdominante, de modo que la armonía de la subdominante pueda asumir el papel de pre-dominante, preparando así la dominante final de la tonalidad principal al final de la transición.

Otros cambios estructurales que suelen observarse en la transición incluyen:

● Eliminación o compresión de pasajes que enfatizan la tónica de la tonalidad principal, para evitar la monotonía.

● Inclusión de pasajes adicionales que emplean la técnica de modelo-secuencia, conocidos como “desarrollo secundario”.

Tema Subordinado (B)

El tema secundario es, especialmente en las obras de Mozart y Beethoven, la unidad de la reexposición menos propensa a experimentar cambios estructurales, salvo, por supuesto, el ajuste tonal necesario para situarlo en la tonalidad principal.

Si el tema secundario experimenta cambios estructurales adicionales, estos suelen incluir:

● Eliminación de pasajes considerados redundantes, como aquellos derivados de una exposición monotemática. Si no se modificaran, podrían generar dos afirmaciones consecutivas del material del tema principal en la tonalidad principal.

● Expansión de la zona cadencial en comparación con la exposición, de manera que la cadencia más contundente de toda la obra confirme la tonalidad principal.

4.3.4. Desviaciones de la norma

La reexposición puede desviarse de las normas descritas de tantas maneras que resulta imposible abordar todas ellas de manera exhaustiva. A continuación, se presentan algunos tipos de desviaciones comunes:

Eliminación de la apertura del Tema Principal

Algunas reexposiciones eliminan el material inicial del tema principal. En ocasiones también se suprime la transición, comenzando directamente con el área del tema secundario. Aunque esta práctica es poco común en el estilo clásico tardío, era habitual en obras de mediados del siglo XVIII y tiene sus raíces en las formas binarias de danza barroca.

Si la reexposición elimina la apertura del tema principal, estas ideas suelen reaparecer más adelante en el movimiento. Este enfoque se conoce frecuentemente como una “reexposición inversa” o “reexposición invertida”.

El tema principal comenzando en la subdominante

El “doble retorno” del tema principal y la tonalidad principal se considera a menudo una característica distintiva de la forma sonata clásica. Sin embargo, en algunos ejemplos del repertorio, el tema principal reaparece en el contexto de la armonía de la subdominante. Un caso bien conocido es el primer movimiento de la Sonata para piano en Do mayor, K. 545, de Mozart, donde la reexposición comienza en la región de la subdominante.

Tema Subordinado comenzando en la Subdominante

Otra desviación ocurre cuando la tendencia de la reexposición a explorar regiones del lado bemol se lleva al punto de que el tema secundario comienza directamente en la región de la subdominante. Para preparar la entrada del tema, la transición se ajusta para concluir con la dominante de esa región.

Poco después del inicio del tema secundario, este se modifica nuevamente para regresar y centrarse en la tónica de la tonalidad principal.

4.4. La Coda

Un movimiento en forma sonata puede incluir dos secciones que enmarcan la obra en su totalidad: una introducción lenta al principio y una coda al final.

La coda es una sección opcional que aparece después de la reexposición y, por tanto, es completamente distinta de esta. Dado que los procesos melódicos, armónicos y tonales fundamentales del movimiento se completan en la reexposición, la coda no tiene una función que cumplir. Más bien, está presente porque, como señala Schöenberg, “el compositor quiere decir algo más”.

Los temas de la coda suelen construirse de manera que se asemejan a la organización libre de un tema subordinado, especialmente debido a la expansión significativa de su zona cadencial. Sin embargo, en ocasiones, un tema de coda puede tener una estructura más compacta, como una frase, un período o un híbrido. A veces, la unidad inicial de una coda es comparable a una transición, ya que su principal objetivo armónico es alcanzar la dominante. Esta unidad también puede incluir una organización de modelo-secuencia que recuerde al núcleo de un desarrollo, aunque la secuencia no modula y las armonías permanecen estrechamente vinculadas a la tonalidad principal.

Aunque la coda no tiene la función de completar la forma (una tarea propia de la reexposición), puede desempeñar diversas funciones compensatorias. Ofrece al compositor una última oportunidad para abordar eventos o procedimientos que no pudieron ser tratados por completo en el cuerpo principal del movimiento. Estas funciones compensatorias incluyen:

● Crear un diseño circular en la forma general al recordar ideas del tema principal.

● Recuperar material de la exposición que se omitió en la reexposición.

● Referenciar ideas desarrolladas en la sección del desarrollo.

● Configurar una curva dinámica final que difiera de, o supere, la de la reexposición.

● Realizar implicaciones generadas por procesos compositivos que quedaron sin resolver en secciones anteriores.