Finales del s. XX y principios del s. XXI. Nuevos géneros, técnicas y procedimientos

| Sitio: | Análisis II |

| Curso: | Análisis II |

| Libro: | Finales del s. XX y principios del s. XXI. Nuevos géneros, técnicas y procedimientos |

| Imprimido por: | Invitado |

| Día: | lunes, 3 de noviembre de 2025, 15:57 |

1. Introducción

Ensemble Contemporáneo (Riot Ensemble)El final del siglo XX y el inicio del XXI marcan una etapa de pluralidad estilística sin precedentes en la historia de la música occidental. Los lenguajes compositivos se diversifican, coexisten y se solapan, superando las dicotomías tradicionales entre lo tonal y lo atonal, lo académico y lo popular, lo acústico y lo electrónico. En este contexto, los compositores exploran nuevas formas de expresión mediante técnicas innovadoras, se inspiran en avances tecnológicos, y se abren a una concepción global del arte musical. El resultado es una música que desafía las categorías tradicionales y se articula en torno a una multiplicidad de propuestas estéticas.

Además, se desarrolla un enfoque más interdisciplinar, en el que la música se relaciona estrechamente con otras artes (instalaciones, danza, performance, visuales), con la ciencia (acústica, psicoacústica, informática) y con la filosofía (estética postmoderna, pensamiento decolonial, ecocrítica). Los compositores dejan de considerarse únicamente como creadores de partituras y pasan a ser diseñadores de experiencias sonoras, investigadores sonoros o incluso performers.

Se produce también una ruptura con la linealidad histórica que había marcado el pensamiento musical desde el Romanticismo: el pasado ya no se ve como algo superado, sino como un archivo abierto susceptible de ser remezclado, reinterpretado y resignificado.

2. Nuevos procedimientos

Las Vanguardias de mediados del Siglo XX iniciaron una revolución en el contexto de la música académica. La búsqueda de la innovación y las posibilidades sonoras se extendió a todos los géneros, los compositores van a buscar su lenguaje musical personal mediante el empleo de nuevos y sorprendentes procedimientos. En este apartado vamos a tratar algunos de los procedimientos más comunes de este periodo pero debemos señalar que éste destaca por la individualidad y por el tratamiento del objeto sonoro desde una perspectiva personal por lo que las posibilidades son incontables y solo están limitadas por el lenguaje del propio compositor.

2.1. Técnicas extendidas

Las llamadas "técnicas extendidas" se refieren al uso no convencional de los instrumentos musicales para producir sonidos inusuales. Estas técnicas buscan ampliar el espectro tímbrico y romper con la sonoridad tradicional, explorando todo el potencial físico del instrumento. En instrumentos de cuerda se emplean técnicas como el col legno (golpear con la madera del arco), el uso del arco sobre el cordal o el puente, o el rasgueo de las cuerdas con los dedos.

Algunas de estas técnicas extendidas han pasado de emplearse en una única pieza a estandarizarse tanto en su notación como en su interpretación, como es el caso de los multifónicos en los instrumentos de viento-madera. La aplicación de estos procedimientos conlleva en la mayoría de casos la aparición de una leyenda al comienzo de la partitura para clarificar la notación de la pieza.

A continuación podemos ver una selección de las técnicas extendidas más comunes:

Instrumentos de Cuerda

- Col legno: golpear las cuerdas con la madera del arco.

- Sul ponticello / sul tasto: tocar cerca del puente o sobre el diapasón para modificar el timbre.

- Rasgueo y pizzicatos percusivos: uso de rasgueos como en la guitarra, o pizzicatos fuertes con chasquido.

Instrumentos de Viento

- Multifónicos: emisión de varios sonidos simultáneos (muy común en saxofón, clarinete, trombón).

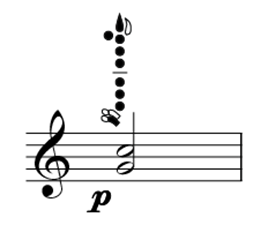

Multifónico para Clarinete

- Tocar y cantar: cantar mientras se emite sonido por el instrumento.

- Tapping: uso de llaves como sonido percusivo.

- Slap: uso de llaves como sonido percusivo junto a golpe de lengua (muy efectivo en el saxofón).

- Frullati: emisión de aire con fricción.

Piano

- Piano preparado: insertar objetos entre las cuerdas (gomas, tuercas, papel, etc.).

- Técnicas dentro del piano: tocar las cuerdas directamente con los dedos, púa, o con herramientas.

Voz

- Susurros, gritos, respiraciones audibles.

- Técnicas no occidentales: canto difónico, glissandi extremos, cuartos de tono, etc.

- Técnicas de teatro vocal: gestos, habla, risa, acciones corporales.

Percusión

- Uso de materiales no convencionales: metales, plásticos, objetos encontrados.

- Técnicas de fricción: frotar en lugar de golpear.

- Preparaciones en membranas: colocar objetos sobre tambores para alterar el sonido.

2.2. Microtonalidad

Alteraciones microtonales.

La microtonalidad implica el uso de intervalos más pequeños que el semitono habitual del sistema temperado occidental. Aunque esta práctica tiene antecedentes en músicas tradicionales no occidentales, en el siglo XX se sistematiza como una vía de investigación y experimentación musical. Algunos compositores emplean cuartos, octavos o incluso intervalos más pequeños mediante escalas construidas artificialmente.

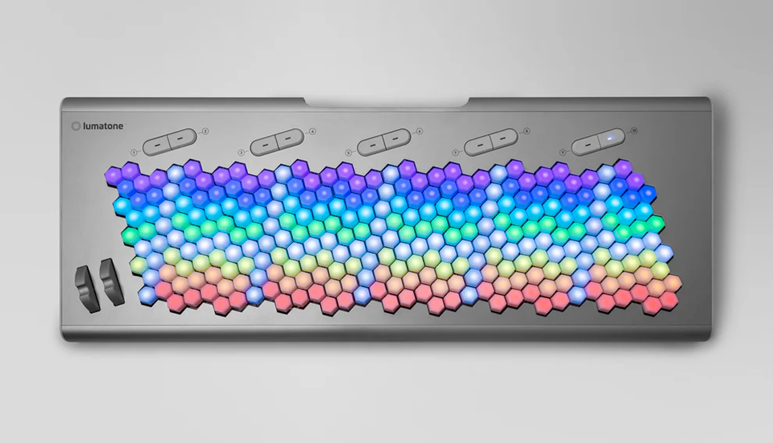

Otros adoptan sistemas de afinación alternativos, como la justa, la pitagórica o temperamentos históricos. En el ámbito instrumental, se han desarrollado nuevas construcciones (como guitarras microtonales, clarinetes con llaves especiales, etc.) o técnicas específicas de ejecución (por ejemplo, el uso del trasteo parcial en cuerdas), así como nuevas concepciones armónicas en el contexto de nuevos sistemas de afinación, como el 31 EDO (división de la octava en 31 partes iguales).

Teclado 31 EDO (Lumatone Keyboard)

Algunos compositores contemporáneos integran la microtonalidad dentro de sistemas de afinación derivados de modelos matemáticos, físicos o incluso perceptivos, así como inspirados por concepciones armónicas no occidentales.

La microtonalidad no solo se percibe como una innovación tímbrica, sino también como una respuesta a los límites del temperamento igual, que muchos consideran un artificio cultural restrictivo. Las nuevas tecnologías han facilitado su implementación mediante sintetizadores, software de síntesis y procesamiento digital del sonido.

3. Nuevos Géneros

3.1. Espectralismo

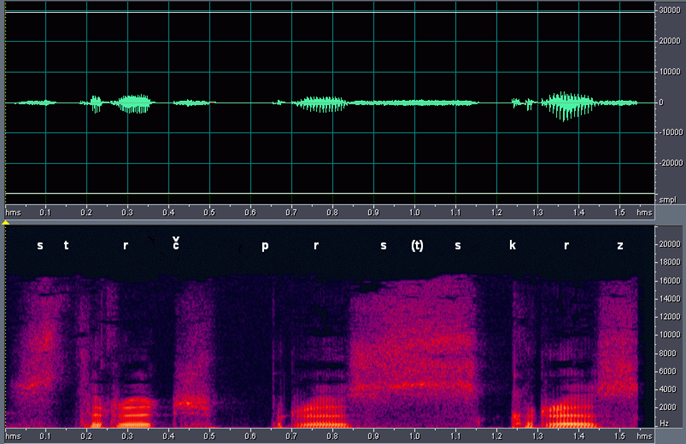

Ejemplo de espectrograma

Definida en lenguaje técnico, la música espectral es una práctica musical acústica en la que las decisiones compositivas a menudo se basan en representaciones sonoras y análisis matemáticos de espectros sonoros, o en espectros generados matemáticamente. El enfoque espectral se centra en manipular las características espectrales, interconectarlas y transformarlas. En esta formulación, el análisis de sonido basado en computadora y las representaciones de señales de audio se tratan como análogos a una representación tímbrica del sonido.

El espectralismo surge en Francia en los años 70 como una corriente compositiva basada en el análisis del espectro armónico del sonido. Los compositores espectralistas no conciben la armonía de forma funcional ni modal, sino como un fenómeno acústico perceptivo. Utilizan técnicas como la síntesis aditiva, la interpolación entre timbres, la manipulación del espectro mediante orquestación o electrónica. La percepción y evolución del sonido en el tiempo se convierte en el eje estructural de la composición.

Los principales representantes de esta corriente son Gérard Grisey (Partiels), Tristan Murail (Gondwana) y Kaija Saariaho (L’Amour de loin, L’esprit des dunes), cuyas obras se caracterizan por una sonoridad densa, envolvente y fluida. El espectralismo también ha generado nuevas formas de notación musical, que deben reflejar no solo la altura y duración del sonido, sino también sus cualidades tímbricas, texturales y dinámicas. A menudo se recurre a gráficos, curvas, colores o espectrogramas.

3.2. Neominimalismo

El neominimalismo es una evolución del minimalismo estadounidense de los años 60 y 70. A diferencia de la primera generación (Steve Reich, Philip Glass), los compositores neominimalistas integran los elementos repetitivos con un mayor lirismo, variedad formal y apertura armónica. Se basa en la repetición de células rítmico-melódicas, la transformación progresiva y una fuerte pulsación. Se incorporan elementos tonales o modalizantes, así como influencias del barroco, el romanticismo o la música sacra.

John Adams (Harmonielehre, Short Ride in a Fast Machine), Arvo Pärt (Spiegel im Spiegel), Henryk Górecki (Symphony No. 3) y Max Richter (Sleep) representan este enfoque renovado, con un lenguaje que conecta con el gran público sin renunciar a la sofisticación técnica.

El neominimalismo ha dado lugar a una estética de la contemplación, muy presente en las obras de Pärt o Górecki, cuya economía de medios se traduce en una profundidad emocional y espiritual. Esta música se ha asociado a menudo con el llamado "espiritualismo posmoderno", en contraposición a la complejidad intelectual del serialismo integral. A nivel formal, muchos neominimalistas adoptan estructuras abiertas, cíclicas o progresivas, que no siguen los modelos clásicos de exposición y desarrollo.

3.3. Eclecticismo

Frente a las estéticas cerradas y los dogmas del siglo XX, muchos compositores optan por una integración libre de estilos, técnicas y lenguajes. Esta actitud responde a la pérdida de un centro estilístico común, la globalización y el acceso ilimitado a la información musical. Las obras resultantes pueden combinar elementos tonales y atonales, instrumentos acústicos y electrónicos, escritura tradicional y procesos aleatorios.

Este eclecticismo también puede observarse en la producción de obras intertextuales, en las que se citan, parodian o recontextualizan fragmentos de repertorio histórico, desde el canto gregoriano hasta el pop contemporáneo. El collage, la mezcla de estilos y la ironía se convierten en estrategias expresivas válidas.

Alfred Schnittke (Concerto Grosso No. 1), Sofia Gubaidulina, Thomas Adès o Luis de Pablo ilustran este enfoque, en el que conviven lo sacro y lo profano, lo culto y lo popular, lo racional y lo intuitivo.