El Clasicismo. Los 2º, 3º y 4º movimientos de Sonata.

| Sitio: | Análisis II |

| Curso: | Análisis II |

| Libro: | El Clasicismo. Los 2º, 3º y 4º movimientos de Sonata. |

| Imprimido por: | Invitado |

| Día: | lunes, 8 de diciembre de 2025, 03:50 |

1. Introducción

La sonata es una de las formas musicales más influyentes y representativas del Clasicismo, una época marcada por la búsqueda del equilibrio, la claridad y la proporción en el arte. Esta estructura musical, generalmente dividida en tres o cuatro movimientos, se convirtió en el modelo principal para compositores como Haydn, Mozart y Beethoven, quienes exploraron sus posibilidades formales y expresivas en obras para piano, cuartetos de cuerda y sinfonías.

Cada movimiento de la sonata presenta características específicas que contribuyen a la coherencia y diversidad de la obra. El segundo movimiento suele destacar por su carácter lírico y pausado, utilizando formas como la forma ternaria o el Tema y Variaciones. Estas estructuras permiten un desarrollo temático en el que la melodía inicial se transforma, ya sea mediante elaboraciones armónicas, cambios de textura o contrastes dinámicos.

El tercer movimiento introduce una atmósfera más animada y rítmica, utilizando formas como el Minueto/Trío o el Scherzo (más típico en el Romanticismo aunque puede aparecer en Sonatas del Clasicismo tardío). Inspiradas en danzas cortesanas, estas estructuras aportan dinamismo al conjunto de la sonata, con secciones contrastantes que juegan con el carácter y la textura.

El cuarto movimiento cierra la obra con un despliegue de energía y creatividad. Aunque el Rondó y el Rondó-Sonata (Esta forma se tratará en la UD6) son las formas más habituales para este movimiento final, en ocasiones los compositores recurren nuevamente a una forma sonata, aunque más simple que en el primer movimiento, o un Tema y Variaciones. En esta versión reducida, se prescinde generalmente de un desarrollo extenso, centrando el interés en la exposición y la reexposición de los temas principales. Este uso de la forma sonata en el cuarto movimiento refleja la flexibilidad del modelo clásico y permite a los compositores dar una conclusión brillante y equilibrada a la obra.

El Ciclo de Sonata

Movimiento |

I. |

II. |

III. |

IV. |

Tempo |

Rápido |

Lento |

Moderado |

Rápido |

4 movimientosTrio Cuarteto Quinteto |

Forma Sonata

|

Ternaria Tema y Variaciones |

Ternaria |

Forma Sonata Forma Sonata sin desarrollo Ternaria Tema y Variaciones Rondó-Sonata |

3 movimientosSonata ‘Solo’ |

Forma Sonata |

Ternaria |

|

Forma Sonata Forma Sonata sin desarrollo Ternaria Rondó-Sonata |

Para comprender plenamente la sonata clásica es fundamental analizar las formas que configuran sus movimientos ya que cada una aporta un carácter único y contribuye a la coherencia y equilibrio de la obra. Estas estructuras permiten a los compositores desarrollar ideas musicales con claridad y diversidad. A continuación examinaremos las principales características y funciones de estas formas dentro del conjunto de la sonata.

2. La forma ternaria

La mayoría de los ciclos instrumentales en el período clásico contienen al menos un movimiento que se realiza en un tempo lento o moderadamente lento (Adagio, Largo, Andante). Este movimiento normalmente ocupa una posición interior en el ciclo y generalmente se establece en una tonalidad contrastante, típicamente la subdominante de la tonalidad general del ciclo. A veces, el movimiento lento se establece en la modalidad contrastante de esa tonalidad.

Como su nombre lo indica, la forma ternaria consta de tres partes. Las dos partes externas, que funcionan como un tema principal (A), normalmente tienen el mismo contenido musical básico. La segunda parte denominada tema interior (B) crea su contraste más evidente con el tema principal a través del cambio modal, es decir, modulando a una tonalidad en un modo opuesto al presentado en el tema principal, aunque a veces el tema interior se establece en otra región tonal. La tercera parte recupera el tema A, podemos encontrar esta presentación del tema principal de manera literal aunque frecuentemente puede experimentar transformaciones.

De esta manera podemos encontrar la siguiente estructura general:

A B A’

'Ah vous dirae-je, Maman' "Twinkle, twinkle, little star" (canción popular)

Primera parte, Tema Principal (A)

El tema principal normalmente se construye como un periodo ternario (a veces un periodo binario). Comienza en la tonalidad de inicio y termina allí con una Cadencia Perfecta. La mayoría de las veces, una tonalidad subordinada se confirma en algún lugar dentro del tema principal, generalmente al final de su sección A, pero a veces dentro de su sección B.

Segunda parte, Tema interior (B)

El tema interior (B) contrasta con el tema principal en gran medida por estar situado en la modalidad opuesta. De este modo, a un tema principal del modo mayor le sigue un tema interior establecido en el modo menor de la misma tonalidad. La expresión italiana minore es añadida a menudo por el compositor para indicar este cambio modal. (Un tema principal en modo menor puede ser contrastado por un tema interior en modo mayor).

El tema interior puede tener diversas estructuras fraseológicas, pero la mayoría de las veces se relaciona con el periodo ternario. En algunos casos, el periodo ternario finaliza en una Cadencia Perfecta en la nueva tonalidad, siendo necesaria una retransición para establecer el retorno del tema principal en la tonalidad original.

De manera muy frecuente el periodo ternario se deja parcialmente incompleto, de esta manera alguna de sus secciones es eliminadas o transformada. En algunos casos, el consecuente no logra alcanzar su Cadencia Perfecta, y en su lugar surge una Semicadencia o una llegada a la dominante. En otras ocasiones, el antecedente se elimina por completo, y el tema termina con su sección consecuente, lo que resulta en un periodo ternario truncado o un periodo binario (antecedente – consecuente). En cada uno de estos casos, el final del tema interior en la armonía dominante ayuda a aún más el retorno del tema principal en la tercera parte de la forma.

Tercera parte, Retorno del Tema Principal

Ya que el tema principal se encuentra esencialmente en la tonalidad principal el retorno de éste no requiere de ningún ajuste tonal. Por lo tanto, la tercera parte suele estar estructurada de la misma manera que la primera parte, aunque a menudo con cambios ornamentales considerables. Una coda, que puede ser bastante extensa (especialmente con Beethoven), puede seguir el regreso del tema principal y, a veces, puede hacer referencia a material motívico del tema interior.

3. El Tema y Variaciones

El tema y las variaciones pueden referirse a (1) un género instrumental, (2) un procedimiento compositivo o (3) una estructura formal.

- Como género, el tema y las variaciones están bien representados en las obras de los compositores clásicos, ya sea como un movimiento independiente o como un movimiento de un ciclo instrumental.

- Casi todos los movimientos de una obra clásica emplean la técnica de variación de alguna manera. Especialmente en los movimientos lentos, la reformulación de una unidad temática suele estar sujeta a variaciones ornamentales del tipo que se encuentra típicamente en un tema y en las variaciones propiamente dichas.

- Como forma, el tema y las variaciones clásicas es el menos complejo de los tipos formales del ciclo de la Sonata y presenta el menor número de problemas de análisis. El esquema básico es simple: un tema principal, construido como un periodo ternario o binario que es seguido por un número indefinido de repeticiones variadas.

El tema principal de un movimiento de variaciones se construye como un periodo ternario o un periodo binario. En la forma de tema y variaciones, el compositor puede evitar que la idea principal se repita demasiado utilizando un tema con estructura de periodo binario. De esta manera, el regreso de la idea principal se usa únicamente para introducir cada nueva variación.

En la forma de tema y variaciones, las primeras variaciones suelen centrarse en decorar y ornamentar la melodía del tema, lo que facilita que se perciba claramente su relación con el original. Sin embargo, a medida que las variaciones progresan, la melodía puede desaparecer, aunque la estructura armónica y formal del tema se mantiene. Es común que, en algún punto de la serie, una variación cambie de modo (pasa a menor si la tonalidad inicial es mayor, o a mayor si la tonalidad inicial es menor). Hacia el final del movimiento, suele incluirse una variación más lenta, marcada como Adagio, que contrasta con el resto. La última variación se suele presentar en un tempo más rápido que el del tema original, dando al movimiento un carácter brillante y enérgico.

Las variaciones que siguen al tema principal suelen respetar tanto su forma general (como ternaria o binaria) como la disposición específica de sus frases. Sin embargo, en algunos casos, la estructura formal del tema puede modificarse. Existen tres procedimientos comunes que suelen encontrarse:

- La estructura formal del tema puede cambiar en alguna variación, generalmente debido a modificaciones armónicas, especialmente en las variaciones en modo menor.

- A veces se añaden pasajes de extensión o interpolación, con mayor frecuencia justo antes de la última variación.

- La última variación puede incluir una breve sección de cierre o, en ocasiones, estar seguida de una coda más desarrollada.

Estas técnicas aportan variedad y enriquecen el carácter general de la composición.

4. El Minueto

Muchos ciclos instrumentales del período clásico contienen un movimiento escrito en el estilo y la forma de un minueto. El minueto clásico deriva de un tipo de danza del mismo nombre utilizado en la época barroca. De hecho, la Suite Barroca consiste en una serie de movimientos de tipo danza (como la allemande, courante, sarabande, gigue, bourrée, chacona y gavota). A mediados del siglo XVIII, la mayoría de los tipos de danza fueron reemplazados por otras formas (sonata, rondó, forma ternaria), pero el minueto sobrevivió y se incorporó a géneros clásicos como la sinfonía, el cuarteto e incluso la sonata para instrumento solo.

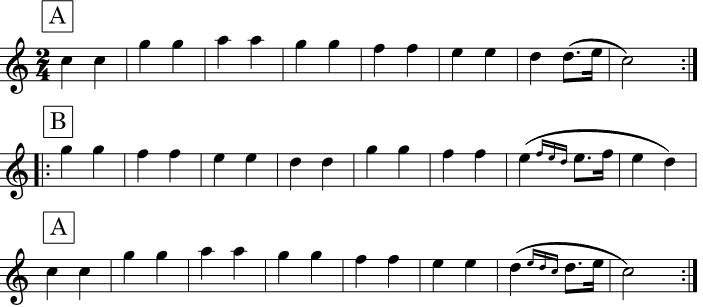

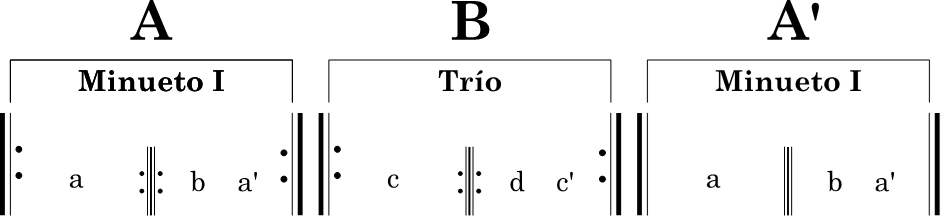

Un movimiento de minueto está compuesto por dos secciones distintas: el minueto propiamente dicho y el trío (a veces etiquetado como “Minueto II” o “alternativo”). El trío se diferencia del minueto inicial en varios aspectos, como el contenido melódico-motívico, las configuraciones rítmicas y la textura. Aunque la mayoría de los tríos se mantienen en el mismo modo y tonalidad que el minueto inicial, algunos cambian al modo opuesto o a una tonalidad vecina (especialmente la subdominante).

Siguiendo la práctica del Barroco, el minueto se interpreta nuevamente después del trío. Esta repetición no suele escribirse en la partitura, a menos que el compositor quiera incluir variaciones ornamentales. En su lugar, se utiliza la indicación “Menuet da capo” (o alguna variante similar). Por ello, esta repetición se conoce como el Da Capo del minueto. En algunos casos, el da capo es seguido por una coda que, generalmente, hace referencia al contenido del trío y sirve para concluir el movimiento.

La forma del movimiento completo es, por lo tanto, tripartita: minueto, trío, minueto da capo. A esta estructura se le llama forma minueto/trío. Además, cada una de estas partes suele estar compuesta utilizando la forma típica del minueto.

4.1. El Minueto I (A)

4.1.1 El tema a

Como en la exposición de una forma ternaria pequeña la sección a de un minueto suele estar construida como una forma compacta y convencional, como un período, una frase o una estructura híbrida, y normalmente concluye con una cadencia perfecta (CP).

En ocasiones, la sección a se expande considerablemente, incluyendo más de una unidad temática, cada una terminando también con una CP. En los casos más extremos, la sección a puede llegar a ser tan compleja que se asemeja a la exposición completa de una forma sonata.

La sección a del minueto puede mantenerse completamente en la tonalidad principal o modular a una tonalidad subordinada cercana. Por otro lado, si la sección a no modula, suele generarse una fuerte expectativa de que la sección b introduzca algún elemento que cumpla esa función.

4.1.2. El tema b

La sección b del minueto comparte muchas características armónicas, tonales y formales con la sección de contraste de una forma ternaria pequeña: una organización más libre y no convencional, énfasis en la dominante de la tonalidad principal, progresiones armónicas secuenciales y cierre en la tonalidad principal mediante una semicadencia o llegada a la dominante.

4.1.3. El tema a’

La sección a´ del minueto retoma el material presentado inicialmente en la sección a, manteniendo en muchos casos el diseño estructural básico de las frases de la exposición. Esta recapitulación rara vez es más breve que la sección original y, de hecho, es común que se encuentre significativamente expandida. Además, frecuentemente incluye una nueva sección de cierre que no estaba presente en la exposición inicial.

4.2. El Trío (B)

La mayoría de las características que hemos analizado sobre la forma del minueto se aplican tanto al minueto propiamente dicho como al trío. Sin embargo, el trío puede presentar algunos rasgos estilísticos y formales que lo distinguen del minueto inicial. En primer lugar, el trío debe ofrecer un contraste claro con el minueto, aunque manteniendo el mismo compás y tempo que este.

En la mayoría de sus aspectos musicales, el trío suele ser más sencillo que el minueto que lo precede: su vocabulario armónico es generalmente más diatónico, los patrones rítmicos son más uniformes y continuos, y la textura es menos densa.

En cuanto a su organización formal, el trío generalmente sigue las normas de la forma del minueto I, pero puede diferir del minueto propiamente dicho en varios aspectos: el trío tiende a ser más corto y está formado de manera más simétrica, las expansiones suelen ser más controladas y las codas son menos frecuentes. De hecho, muchos tríos adoptan proporciones altamente simétricas propias de los periodos ternarios y binarios, como por ejemplo: 8 (c) + 4 (d) + 4 (c´).

Relaciones funcionales

El esquema tripartito formado por el minueto I, el trío y el da capo sugiere claramente una estructura general de tipo ternario. En este contexto, el trío actúa como un elemento de contraste que ocupa la sección central de la forma, mientras que el Da Capo representa el retorno al minueto propiamente dicho.

5. El Rondó

Todas las formas de rondó en la música clásica occidental comparten un patrón básico de organización. Una idea temática principal, conocida como estribillo o tema, se alterna de manera regular con dos o más secciones contrastantes, denominadas coplas o episodios.

Para identificar las formas de rondó, tradicionalmente se utilizan letras del alfabeto, como ABACA, ABACADA o ABACABA, donde la letra A representa el tema o estribillo, y las otras letras se refieren a las coplas con material melódico-motívico diferente.

5.1. El Rondó simple

El rondó simple sigue un patrón básico en el que una idea temática principal, llamada estribillo (A), alterna con secciones contrastantes, conocidas como coplas (B, C, D, etc.). Este esquema da lugar a estructuras como ABACA, ABACADA u otras variantes con más coplas. El estribillo siempre aparece en la tonalidad principal, mientras que las coplas suelen presentarse en tonalidades contrastantes o en el modo menor de la tonalidad principal.

A B A C A D A…

El rondó simple es utilizado con frecuencia en movimientos finales rápidos dentro de obras instrumentales, pero también puede aparecer en movimientos lentos. Aunque no es común que se emplee como movimiento de apertura rápido hay excepciones notables en obras de compositores como Haydn (Sonata para Teclado en Sol M, Hob:XVI 39).

Aunque es habitual identificar las secciones del rondó con letras, este método tiene limitaciones. Una forma más clara de describir la estructura es etiquetar las secciones según su función, distinguiéndolas como estribillos o coplas y numerándolas de acuerdo con su posición en la forma. Este enfoque facilita una comprensión más precisa de la organización del rondó simple, especialmente en esquemas más elaborados con múltiples coplas.