El Patrimonio Inmaterial en Andalucía. El Flamenco y la Música Procesional

| Sitio: | Análisis II |

| Curso: | Análisis II |

| Libro: | El Patrimonio Inmaterial en Andalucía. El Flamenco y la Música Procesional |

| Imprimido por: | Invitado |

| Día: | lunes, 3 de noviembre de 2025, 15:57 |

1. Introducción

El patrimonio musical de Andalucía constituye una de las expresiones culturales más ricas y singulares del ámbito hispánico. Fruto de una compleja historia de intercambios, migraciones y convivencias, la música andaluza ha configurado un universo sonoro propio, en el que confluyen tradición, identidad y creatividad. Su desarrollo ha estado íntimamente ligado a la vida social, a la transmisión oral y a las prácticas rituales y escénicas, lo que ha favorecido la consolidación de estilos con una profunda carga simbólica y expresiva.

Este patrimonio no solo representa una herencia histórica, sino que continúa siendo un espacio vivo de creación y reinterpretación. Desde una perspectiva analítica, su estudio ofrece múltiples niveles de lectura: formales, tímbricos, rítmicos, melódicos y armónicos, entre otros. Comprender sus claves permite no solo apreciar su riqueza artística, sino también establecer vínculos con otras tradiciones musicales y valorar su papel en la configuración de una memoria colectiva compartida.

La presente unidad propone una aproximación al patrimonio musical andaluz a través del análisis de algunas de sus manifestaciones más representativas2. El Flamenco

|

Sevilla. El baile de Joaquín Sorolla [óleo sobre tela] |

El flamenco es una manifestación artística profundamente arraigada en la cultura andaluza, que combina cante, toque y baile. Aunque su origen exacto continúa siendo objeto de debate, se reconoce como resultado de una compleja fusión de tradiciones musicales árabes, judías, cristianas y gitanas. Esta confluencia de influencias se desarrolló en el sur de la Península Ibérica, especialmente en las provincias de Cádiz, Sevilla y Granada, a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

Desde sus inicios como expresión marginal y popular, el flamenco ha evolucionado hasta convertirse en una de las músicas más reconocidas a nivel mundial, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Su desarrollo ha estado marcado por la oralidad y la transmisión directa entre generaciones, lo que ha favorecido una rica diversidad estilística.

Los elementos más característicos del flamenco son:

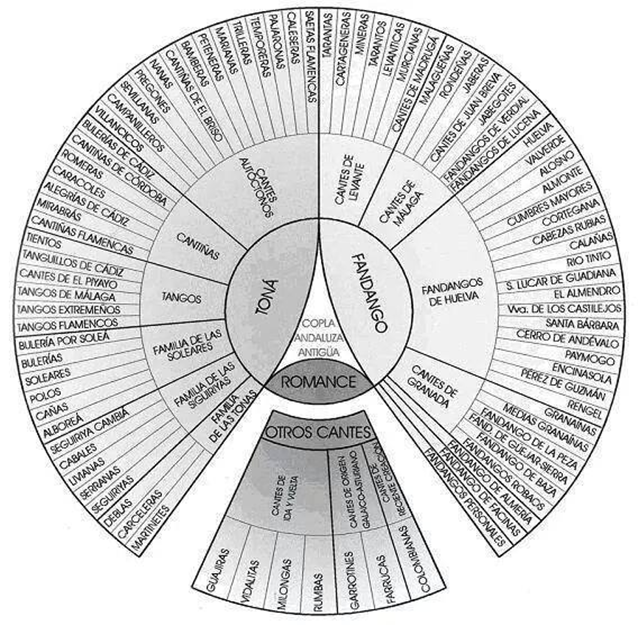

El cante: corazón expresivo del flamenco, con una amplia gama de estilos (o palos) que abarcan desde los más sobrios y profundos (como la seguiriya o la soleá) hasta otros más festivos y ligeros (como las alegrías o los tangos).

El toque: la guitarra flamenca no solo acompaña, sino que dialoga activamente con el cante y el baile. El desarrollo técnico e interpretativo del toque ha dado lugar a grandes solistas y renovadores del instrumento.

El baile: combina fuerza, elegancia y complejidad rítmica, con un dominio del compás y una expresividad corporal que integra zapateado, braceo y giros.

El compás: eje estructural del flamenco, con patrones rítmicos característicos según el palo, que pueden incluir compases simples, compuestos, amalgamados o incluso la ausencia de métrica fija.

La improvisación: aunque los esquemas básicos son conocidos por los intérpretes, el flamenco deja espacio a la improvisación, permitiendo que cada actuación sea irrepetible.

2.1. Ritmo y Métrica

Desde una perspectiva analítica, los palos del flamenco pueden organizarse atendiendo a su métrica, es decir, al tipo de compás que articula su estructura rítmica. Esta clasificación, de gran utilidad tanto para la interpretación como para el análisis formal, distingue cinco grandes grupos según el número de tiempos:

Palos flamencos según métrica

Palos de 12 tiempos

Se trata de una amalgama rítmica característica del flamenco que combina compases de 6/8 y 3/4, formando ciclos de doce tiempos con acentos específicos. Esta métrica puede subdividirse a su vez en tres categorías, según el patrón acentual predominante:

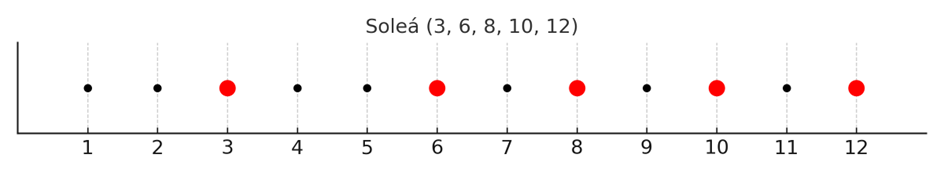

· Compás de soleá: Se basa en una estructura con acentuaciones en los tiempos 3, 6, 8, 10 y 12. Incluye palos como: Soleá, soleá por bulerías, bulerías, bulerías por soleá, alegrías, caña, polo, mirabrás, caracoles, romera, cantiñas, bambera, alboreá y romance, entre otros.

Compás de Soleá

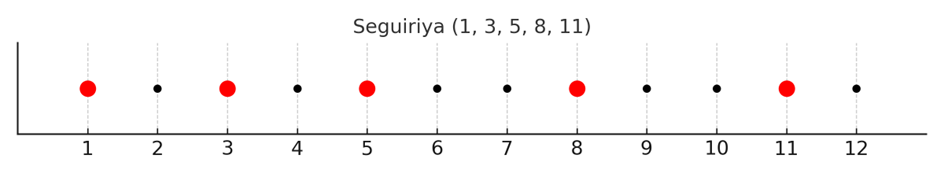

· Compás de seguiriya: Presenta una acentuación distinta (a menudo en los tiempos 1, 3, 5, 8 y 11), más dramática y quebrada. A este grupo pertenecen: Seguiriya, cabales, liviana, serranas y toná-liviana.

Compás de Seguiriya

· Guajira y petenera: Aunque también se construyen sobre un ciclo de doce tiempos, utilizan la amalgama métrica de forma más simple y regular, sin la riqueza acentual de los compases anteriores.

Palos binarios y cuaternarios

Se desarrollan sobre compases de 2/4 o 4/4, de carácter más regular y estable, lo que favorece su uso en contextos más rítmicos y bailables. En este grupo se incluyen: Taranta o taranto, tientos, mariana, danza, tangos, zambra, farruca, garrotín, rumba, danzón, colombiana y milonga.

Palos ternarios

Estos palos emplean compases de tres tiempos (3/4 o 3/8), generando un pulso regular y circular. Se encuentran aquí formas tradicionales como: Fandango de Huelva, fandango malagueño, sevillanas y verdiales.

Palos polirrítmicos

Algunos estilos se caracterizan por la superposición o alternancia de distintos patrones rítmicos, generando una sensación de desplazamiento o ambigüedad métrica. Los más representativos de esta categoría son: Tanguillo y zapateado.

Palos de métrica libre (ad líbitum).

Estos cantes no se rigen por un compás fijo, sino que se interpretan con libertad rítmica, ajustándose al fraseo melódico y a la expresividad del intérprete. Suelen tener un carácter más introspectivo y están ligados a los cantes primitivos o de extracción litúrgica o minera. Forman parte de este grupo: Toná, debla, martinete, carcelera, cantes camperos, saeta, malagueña, granaína, media granaína, rondeña y los cantes de las minas (como minera, taranta, cartagenera, levantica y murciana).

2.2. Armonía

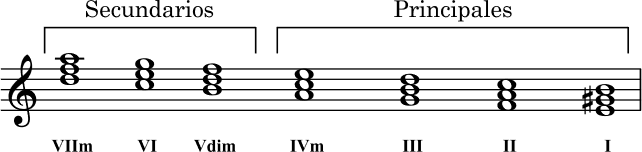

El análisis comienza por los tres modos armónicos utilizados en el flamenco: el modo flamenco, mayor y menor. Entre ellos, el modo flamenco ocupa un lugar central, ya que los otros modos suelen interpretarse a partir de su perspectiva armónica. Este modo se distingue especialmente por su cadencia característica formada por cuatro grados consecutivos: IV-III-II-I. La singularidad de esta cadencia reside tanto en la estructura interválica específica entre los grados (una combinación particular de tonos y semitonos) como en la constitución armónica de cada acorde, destacando especialmente que todos, salvo el cuarto grado, son acordes mayores.

Grados del modo flamenco

Es importante señalar la modificación que se realiza en el primer grado del modo flamenco. Aunque teóricamente este grado debería ser menor (Mi menor), en la práctica se convierte en mayor mediante la alteración ascendente de su tercera (de sol a sol#). Esta modificación, lejos de ser arbitraria, responde a las necesidades expresivas y a las sensaciones auditivas buscadas en el flamenco. Con ella se consigue que todas las notas del primer grado queden a una distancia de semitono respecto al segundo grado, generando una resolución descendente uniforme y profundamente característica, cuyo efecto sonoro resulta muy distinto del que ofrecería una cadencia tradicional menor.

La estructura de esta cadencia también define un "relato sonoro" muy particular, en el cual cada grado asume una función y una sensación diferenciada. El primer grado representa el reposo, ejerciendo una fuerza atractiva hacia sí mismo. El segundo grado es el más tenso, dada su proximidad interválica con el primero, mientras que el tercer grado actúa como transición o punto intermedio. Por último, el cuarto grado transmite la sensación de distancia o lejanía, en parte debido a su calidad menor en un entorno dominado por acordes mayores, proporcionándole cierta autonomía sonora.

Además, es habitual que esta cadencia no siempre se despliegue íntegramente. A menudo se utilizan únicamente los grados principales (I-II), dejando en segundo plano los grados III y IV. Esta selección varía según el género o contexto interpretativo, reflejando la riqueza y flexibilidad del lenguaje armónico flamenco.

Los grados secundarios cobran gran importancia en el contexto de la armonía flamenca. Estos grados pueden sustituir temporalmente a los grados principales, enriqueciendo la textura sonora del discurso armónico, aunque siempre respetando sus funciones armónicas originales. De este modo, el uso inteligente de grados secundarios permite matizar emocionalmente la música, ofreciendo variaciones en la atmósfera sonora sin desvirtuar la esencia estructural del sistema armónico flamenco.

En el siguiente cuadro resumen podemos ver la riqueza del flamenco atendiendo a su concepto armónico.

|

CUADRO DE LOS PALOS FLAMENCOS SEGÚN LA MODALIDAD |

|

|

a) Palos en un solo modo |

a1) Modo frigio flamenco: serranas, soleares, soleares por bulerías, tientos (excepto los de frijones) y siguiriyas (sin incluir las de cambio). a2) Modo mayor: colombianas, cabal y romeras |

|

b) Palos que se mueven básicamente en un solo modo pero proponen escarceos por el modo del tono homónimo: |

farruca, garrotín y tientos de Frijones |

|

c) Palos que discurren entre dos modos (entre paréntesis, el modo de arranque). |

c1) Mayor y menor: alegrías, guajiras y tangos del Piyayo (mayor). c2) Mayor y frigio flamenco: zambras (mayor) y siguiriyas de cambio (frigio flamenco) |

|

d) Palos de doble hnodalidad, que discurren entre dos modos y dos tonos |

d1) Modo frigio flamenco y mayor y dos tonos (modulación al VI): fandangos, rondeñas, jaberas, verdiales, malagueñas y granaínas. d2) Modo frigio flamenco y mayor y dos tonos (modulación al IV): fandangos de Almonaster d3) Modo mayor y frigio flamenco (modulación al III): caracoles |

|

e) Palos en los que conviven los tres modos. |

el) Modo frigio flamenco, mayor y menor: bulerías, tangos y tanguillos de Cádiz. e2) Modo frigio flamenco, mixolidio y menor: mirabrás |

|

f) Palos con convivencia de tres modos y dos tonos: |

tarantas, cartageneras y tarantos y fandangos de Santa Bárbara |

|

h) Palos con modulación (cambio de hasta tres modos) y tonulación (a varios tonos) |

sevillanas |

2.3. Melodía y ornamentación

La melodía en el flamenco presenta rasgos muy particulares que la distinguen claramente de otras tradiciones musicales. El cante flamenco, en especial, se caracteriza por su libertad melódica, el uso de intervalos amplios, los melismas y una constante tensión expresiva. Las melodías no siguen necesariamente patrones armónicos funcionales, sino que se construyen sobre modos específicos, como el modo flamenco (frigio modificado), y se desarrollan a partir de fórmulas tradicionales interiorizadas por los intérpretes.

Uno de los elementos más significativos de la melodía flamenca es la ornamentación. Esta no es meramente decorativa, sino que constituye un lenguaje expresivo propio que cumple una función estructural y emocional en el discurso musical. En su tesis, Alba Guerrero propone una clasificación detallada de los recursos vocales ornamentales empleados en el flamenco, agrupándolos en cinco grandes categorías:

- Recursos de articulación: como los glisandi, los portamenti o los cortes vocales, que contribuyen a una interpretación dinámica y expresiva.

- Recursos de emisión: como los vibratos y los falsetes, que introducen matices tímbricos diferenciadores en la voz flamenca.

- Recursos melódicos: especialmente los melismas, que pueden ser amplios, con múltiples notas por sílaba, o más breves, en forma de giros ornamentales específicos.

- Recursos rítmicos: que afectan a la duración y colocación de los adornos dentro del compás, generando efectos de síncopa, rubato o retardo expresivo.

- Recursos expresivos: como el quejío o el sollozo musicalizado, de gran carga emocional, que refuerzan el carácter dramático del cante.

El grado de ornamentación varía según el estilo: mientras que en cantes sobrios como la seguiriya o la toná predominan giros melódicos intensos y densos, en estilos más ligeros como las alegrías o los tangos se opta por fórmulas ornamentales más rítmicas y estilizadas. La voz flamenca, trabajada con una técnica que prioriza la expresividad sobre la pureza tímbrica, refuerza aún más el carácter emocional de la melodía.

La guitarra flamenca también participa en este lenguaje ornamentado mediante ligados, trémolos, apoyaturas, cejillas expresivas y rasgueos ornamentales que no solo acompañan, sino que dialogan con el cante, aportando continuidad melódica y refuerzo expresivo.

3. La Música Procesional

La música procesional, entendida como música para acompañar el movimiento ritual, tiene sus raíces en las prácticas litúrgicas de la Iglesia. Durante los siglos XV y XVI, las capillas musicales y ministriles –conjuntos de instrumentistas de viento y a veces voces– eran responsables de interpretar música sacra tanto en el interior de las iglesias como en las procesiones exteriores. Estas agrupaciones interpretaban:

- Salmos, motetes, e incluso adaptaciones de himnos.

- Saetas polifónicas o a solo, según la tradición local.

Aunque no se trataba aún de "marchas" en sentido moderno, estos repertorios introducían ya el concepto de acompañamiento musical al movimiento ritual, especialmente en festividades como el Corpus Christi o el Viernes Santo.

Un dato revelador aparece en las Reglas de la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla de 1538, donde se menciona que “cuatro trompetas de dolor marchaban tras las andas del Crucificado”. Estas trompetas dolorosas, junto con tambores destemplados, fueron los primeros elementos musicales vinculados al cortejo fúnebre, configurando el carácter lúgubre que más tarde se asociará a la marcha fúnebre y cofrade.

Con la expansión de las bandas militares durante el siglo XIX y su participación en actos civiles y religiosos, se afianza el uso de la marcha lenta en los desfiles procesionales. Aquí se produce una verdadera convergencia de géneros:

- Las marchas militares lentas se adaptan al contexto litúrgico.

- Se emplean también marchas fúnebres extraídas de la ópera, especialmente de Verdi, Donizetti o Bellini, reorquestadas para banda.

Uno de los primeros casos documentados de marcha fúnebre concebida expresamente para una procesión de Semana Santa es la de José Gabaldá, músico militar, cuyas marchas fúnebres comenzaron a publicarse en 1863. Su marcha El Nanto, editada en 1867, fue interpretada durante procesiones de Semana Santa, lo que muestra cómo el repertorio funerario se adaptó al ceremonial religioso popular.

En 1874 se publica en Madrid la “Marcha Fúnebre” del cordobés Rafael Cebreros, con una dedicatoria explícita: “escrita expresamente para la Semana Santa de Sevilla”. Esta pieza, interpretada por bandas militares, marca un punto de inflexión al incorporar carácter litúrgico, función procesional y forma musical lenta, lo que podemos identificar como una marcha procesional en sentido estricto.

3.1. La Marcha de Procesión

Podemos definir la marcha procesional como una pieza musical lenta, de carácter solemne o religioso, compuesta específicamente para ser interpretada en procesiones. A lo largo de su historia ha recibido distintos nombres: marcha lenta, marcha regular, marcha de cofradía, marcha fúnebre, marcha de gloria, marcha religiosa, etc. Sin embargo, hoy en día el término “marcha procesional” es el más preciso y ampliamente aceptado.

3.2. La Forma Marcha

3.2.1. Forma minueto

La forma marcha más utilizada hasta bien entrado el siglo XX, es la que aplica la estructura de minueto ternario. De hecho en la forma marcha existe una sección llamada trío. El nombre de trío lo toma de la forma minueto de la que procede. Esta forma ha permitido la construcción de obras de mayor duración. Su estructura es idéntica a la del minueto ternario.

|

|

A |

B |

A’ |

|

Trío |

|||

|

|

|: a :||: b – a’ :| |

|: c :||: d – c’ :| |

|: a :||: b – a’ :| |

|

|

Tono principal |

Tono vecino |

Tono principal |

|

|

|

|

D.C. o D.C. sin repeticiones |

Dentro de cada sección, la articulación central es contrastante tanto desde el punto de vista tonal como temático. Así, «b» contrasta con «a» y «a’», y «d» contrasta con «c» y «c’». La exposición puede contar con una introducción y la coda de carácter totalmente facultativo.

La reexposición se puede escribir en el caso de presentar algunas variaciones con respecto a la exposición. En los casos que esta reexposición está escrita no presenta ningún problema. Sin embargo, en muchas ocasiones la repetición es literal y por ese motivo se escribe D.C. (Da Capo). El problema al que nos enfrentamos en gran número de ocasiones es si se respetan las repeticiones internas escritas. Hay quienes cuando hacen D.C., por costumbre omiten las repeticiones siguiendo una norma no escrita.

3.2.2. Forma binaria

La evolución de la forma minueto aplicada a la marcha acabará produciendo desde finales del siglo XIX marchas con estructuras binarias. Estas formas no pueden ser ya consideradas como forma minueto ternario (Minueto I, Minueto II / Trío y D.C.) sino como unas nuevas estructuras con identidad propia.

Las estructuras internas del minueto se fueron variando dando como resultado formas ternarias que, aunque no eran iguales a las del minueto, sí nos permitían asociarla con él por su parecido. La evolución avanzó y aunque se siguieron utilizando términos heredados de la forma minueto como la palabra trío, la realidad es que se comienzan a producir obras de estructura binaria y ternaria que se han alejado mucho del minueto y que debemos definir como estructuras más relacionadas con el lied ternario.

3.2.3. Forma Rondó

En la historia de la música es común la influencia de unas formas musicales en otras. Así, podemos encontrar minuetos en cinco secciones, llamados por algunos teórico, minué en forma rondó. También podemos encontrar lieder en cinco secciones, igualmente llamados por algunos teóricos, lied en forma rondó. Por otra parte, la forma rondó recibe también la influencia de la forma sonata y da lugar al rondó-sonata. En el contexto de la marcha procesional, como hemos visto, esta es capaz de adoptar esquemas de otras formas musicales.

La estructura del rondó es simple (Para profundizar en la estructura Rondó puede consultar la UD4 y UD5).

A - B - A - C - A - D - A…

La cantidad de coplas que se pueden intercalar en la pieza puede ser mayor o menor que la arriba reflejada. Al final del rondó puede aparecer una coda que es de carácter facultativo.

Utilizando la forma rondó se han compuesto marchas procesionales para banda de música a lo largo de distintas épocas:

1920 – “Reina del Carmelo” de Germán Álvarez Beigbeder.

1956 – “Regina Pacis” de Manuel Borrego Hernández.

1998 – “Reina del rosario” de José Manuel Delgado Rodríguez.

2003 – “Concepción Inmaculada” de Juan Antonio Pedrosa Muñoz.

La marcha “Reina del Carmelo” está escrita en 2/4 y tiene una duración aproximada de cinco minutos. La obra está compuesta con arreglo a la forma rondó simple a – b – a – c – a.

|

“Reina del Carmelo” – Germán Álvarez Beigbeder |

||

|

a |

6 |

Sib M |

|

4 + 4 |

|

|

|

6 + 4 |

|

|

|

b |

4 + 4 |

Mib M |

|

4 + 4 |

|

|

|

a |

6 |

Sib M |

|

4 + 4 |

|

|

|

6 + 4 |

|

|

|

c |

|: 4 + 4 + 6 :| |

Fa M |

|

a |

6 |

Sib M |

|

4 + 4 |

|

|

|

6 + 4 |

|

|